Deux années consécutives, en 2015-2016 et en 2016-2017, j'ai eu la chance de suivre, sur le conseil de Jean-François Mézières, le cours de philosophie donné, en première intention, aux séminaristes du grand séminaire interrégional d'Orléans par Emmanuel Falque, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Quelques auditeurs libres pouvaient se glisser dans les rangs des séminaristes, au titre du CERC, le Centre d'étude et de réflexion chrétienne local.

Emmanuel Falque se revendique phénoménologue et chrétien. Le cours de 2015-2016 était consacré aux fondateurs de la phénoménologie : Edmund Husserl et Martin Heidegger, Max Scheler, Edith Stein et Maurice Blondel. Celui de 2016-2017 présentaient les héritiers, contemporains : Merleau-Ponty, Jean-Louis Chrétien, Emmanuel Levinas, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Henri Maldiney. Ces deux années furent pour moi un "retour en philosophie" enthousiasmant (au sens étymologique !), grâce aux qualités de pédagogue d'Emmanuel Falque, l'énergie de son verbe et sa vitalité contagieuse.

Chaque cycle fut conclu par une épreuve académique, un devoir sur table de 4 heures, exercice auquel je me suis soumis, non sans appréhension : à 65 ans, bien qu'écrivant à l'époque tous les jours, n'étais-je pas "rouillé" au point d'être désormais incapable de rendre une copie en bonne et due forme, dans les délais impartis ?

Le 28 janvier 2016, le sujet était le suivant. J'ai retranscrit, à la suite, ma copie :

***

Doit-on s'étonner comme le fait Janicaud dans Le tournant théologique de la phénoménologie française, que phénoménologie et théologie aient pu s'embrasser au point de ne plus faire qu'une ? Les philosophes visés, pas tous chrétiens d'ailleurs (Levinas) ont-ils commis un crime de lèse-pensée en réexaminant la geste chrétienne à la lumière d'un des courants les plus modernes de la pensée contemporaine, comme l'avaient fait avant eux, dès les premiers temps, Augustin revisitant les Ecritures avec Platon, ou plus tard Thomas d'Aquin avec Aristote ? Janicaud reproche pour l'essentiel aux Henry, Marion, etc. d'avoir rompu avec l'immanence à laquelle s'étaient tenus les fondateurs, Husserl et Heidegger (du moins à leur débuts). Mais outre que les dits fondateurs ne se sont peut-être pas eux-mêmes tant contentés de l'immanence - en 1966 n'ira-t-il pas déclarer dans une formule certes restée mystérieuse : "nur noch ein Gott kann uns retten", "seul un dieu peut encore nous sauver" - ne pourrait-on au contraire penser que la phénoménologie a fait faire, est en train de faire faire, à la théologie une "cure d'immanence" dont elles pourraient sortir singulièrement renouvelées l'une et l'autre ? Ce fut le pari à chaque siècle du "fides quaerens intellectum".

Il est un fait que pour celui qui la découvre, la pensée phénoménologique "consonne" rapidement avec le Nouveau Testament. Ainsi, la formule liturgique "Le Christ s'est manifesté et il a habité parmi nous", qui est une déclaration de foi, peut être entendue, avant toute décision de croire, comme une éclosion et une présence affirmées. "Manifestation" est un concept-clé du philosophe Michel Henry, contenu dans le titre de sa thèse, L'essence de la manifestation ; "habiter" est un concept central du philosophe Martin Heidegger : c'est la tâche qu'il assigne au Dasein, à l'homme en charge d'accueillir dans le monde l'être dont lui seul peut permettre le dévoilement. Il est donc sans doute possible - et même souhaitable - de revisiter cette formule en suspendant, à la manière phénoménologique, toute croyance, mise entre parenthèses pour mieux explorer le récit néotestamentaire.

On proposera d'explorer d'abord la deuxième partie de la formule, espérant que ce choix apparaîtra fondé au terme de notre commentaire.

"...et il a habité parmi nous"

"Le Christ s'est manifesté..."

C'est par cette étonnante façon d'habiter, inédite, que l'annonceur du Royaume est devenu l'annoncé, que Jésus est devenu le Christ, "devenu" étant un autre verbe pour "manifesté". Le Christ apparaît dans le prologue de saint Jean comme le "phénomène" par excellence, puisqu'il est dit logos - "Verbe" - et lumière. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, qu'est-ce à dire ? Qu'il a bien été "vu" comme Jésus, le fils du charpentier de Nazareth, dont on connaissait la mère, les frères, les soeurs mais qu'en cette humanité, quelque chose n'a pas été re-connue. Comme s'il avait subi le destin de l'être heideggérien, condamné à rester voilé derrière l'étant. Chez Heidegger, l'être est toujours empêché d'être autrement que dans la forme dégradée de l'étant. Le procès d'étance qui livre les étants au monde à partir de la corne d'abondance qu'est l'être tout à la fois manifeste qu'il y a de l'être, repéré à son origine - "au commencement était le logos" - mais un être perpétuellement voilé.

La manifestation du Christ, au même titre que celle de l'être, n'est pas achevée. "Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi ?" déplorait Jésus sortant de chez Zachée. Dom Grammont, l'abbé du Bec-Hellouin, ayant un jour commenté devant nous ce texte en disant qu'il ne fallait pas le comprendre comme "trouvera-t-il encore la foi", lecture à laquelle notre époque serait tentée de céder, mais "trouvera-t-il enfin la foi ?"

Le christianisme transforme profondément la métaphysique qui reposait sur le trépied Dieu - le monde - l'homme. En lui substituant le Père, le Fils et l'Esprit, il met en place une économie plus instable, rompant avec l'onto-théologie, admettant sinon la mort de Dieu du moins son insaisissabilité définitive, au profit d'un prochain qui vient à l'homme dans l'inattendu de l'événement et la contingence la plus absolue. L'homme est dans la nécessité d'être-là pour l'accueillir.

***

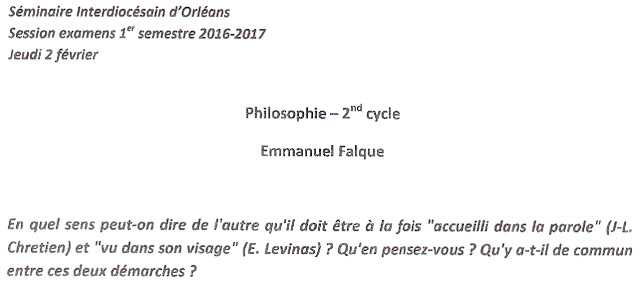

Le 2 février 2017, c'est un autre sujet qui était proposé aux séminaristes et aux auditeurs du cours de philosophie :

Qu'en est-il de l'autre aujourd'hui ? Si l'on considère qu'il ne prend forme que dans l'acte de la rencontre, on ne manquera pas que pour beaucoup - et peut être pour tous à certains moments de la vie – il demeure comme une puissance et donc une menace dont il faudrait se garder. Le monde contemporain offre deux symptômes de ce que l'on pourrait nommer une crise de la rencontre, indice d'une altérité elle-même en question.

Au Japon, où le phénomène prend une ampleur inédite, on évalue à plus de 2 millions le nombre de jeunes adultes qui vivent désormais sans jamais sortir de chez eux, avec pour seule « compagnie » un écran d'ordinateur, unique fenêtre sur un monde qui semble les avoir effrayés définitivement. Est-ce que ce phénomène gagne l'Occident ? D'aucuns voient dans la multiplication de ce que l'on renomme « phobie scolaire », dès le collège, l'indice que notre société fabrique à son tour des « hikikomoris », nom donné au Japon à ces ermites d'un nouveau type.

Le second phénomène, plus classique et mieux répertorié, qui fait symptôme d'une difficulté contemporaine de la rencontre, s'observe dans la vie sexuelle des nouvelles générations : « faire couple » et durer dans cet état de rencontre n'a plus aucun caractère d'évidence. Psychologues, sociologues, moralistes même avancent toutes sortes d'explications : les attentes vis-à-vis de la vie à deux se seraient accrues démesurément et seraient donc nécessairement déçues, l'individualisation croissante des comportements remettrait en cause toute forme d'association humaine durable, y compris la conjugale ( par généralisation du CDD…) Sans oublier le règne annoncé par Lacan du « plus-de-jouir » colporté par les mouvements mondiaux des années soixante.

Ces deux symptômes soulignent les difficultés nouvelles de la rencontre et placent donc la question de l'autre, de l'altérité au cœur de toute réflexion sur le monde contemporain. Ici, c'est peut-être au philosophe de reprendre la main…

Nous voudrions avancer l'hypothèse suivante. Si la rencontre est bien « le lieu de l'autre », l'espace intersubjectif où il se matérialise, s'effectue, se constitue, alors les réussites et les échecs de cette constitution doivent être analysés à l'aune des trois modalités ou des trois « moments » liés ensemble, selon lesquelles la rencontre humaine se réalise. Nous en évoquerons trois successivement qui seront comme les moments successifs d'une genèse mais aussi, pour prendre une image mécanique, comme les trois temps d'un moteur, nécessairement répétés et chacun aussi indispensable aux deux autres.

En s'appuyant sur trois philosophes, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas et Jean-Louis Chrétien, nous voudrions évoquer tour à tour le corps à corps où se noue l'expérience de la chair, le face-à-face où se déploie la vision, et le côte à côte, condition d'émergence d'une expérience du monde partagée grâce au langage.

Avant même le corps à corps qui débute à notre naissance quand une sage-femme nous pose sur notre mère, peut-être y a-t-il un corps en corps, ce sein maternel dont nous gardons sans doute, enfouie quelque part, la nostalgie irrépressible ? De ce temps où nous étions à l'intérieur d'une autre, plus intime à elle-même qu'elle-même, nous n'avons gardé que l'évidence d'un nombril, signe indélébile de notre prime dépendance. C'est le grand metteur en scène et théoricien du théâtre Stanislavski qui l'exprime : « Sur la scène, tout vient de l'autre » (des spectateurs eux-mêmes, quand il s'agit d'un one-man-show)

Ce corps à corps, l'in-fans, celui qui ne parle pas, l'éprouve dans un maelström de sensations et de perceptions encore innommables et innommées, sinon par des voix qui interrogent (« tu as chaud ? Tu as froid ? Tu as mal ? »), sans obtenir pendant longtemps des réponses articulées au souci de l'autre qu'elles expriment.

L'allaitement, le bain, tous les soins du corps du nourrisson sont les puissantes épreuves de ce corps à corps qui vont constituer peu à peu pour l'infans un vécu, ce vécu du corps auquel Maurice Merleau-Ponty donne le nom de chair, à la suite de la distinction opérée par Husserl dans les Méditations cartésiennes entre Körper et Leib, corps et chair.

Ce corps à corps est sans doute un moment de confusion, où se joue encore une forme d'indistinction entre les corps, que la scène sexuelle s'évertuera à reconstituer dans la fusion charnelle, espérée, déçue et recommencée. Sans doute l'autre n'émerge pas encore définitivement du corps à corps mère-enfant, source éventuelle de difficultés ultérieures pour l'adolescent puis l'adulte. Mais il constitue en même temps une matrice de toutes les rencontres à venir et de toute constitution de l'autre.

Alors que la plupart des sens, ouïe, odorat, toucher, goût entretiennent vraisemblablement la confusion des choses et des êtres, la vision est sans doute celui qui imprime la marque de la distinction, de l'altérité. On évoquera ici évidemment le texte fondateur que fut « Le stade du miroir dans la formation du je » (Jacques Lacan) ou le face à soi-même du nouveau-né et de sa mère (ou de son père d'ailleurs) va donner à celui-ci les prémices de son identité et la première reconnaissance de l'autre, assomption vers un face-à-face sans doute encore vécu jusqu'ici dans une forme d'inconscience de soi-même et du vis-à-vis, en tout cas de ce qui les sépare.

Cette assomption de l'autre, dans son visage reconnu à son reflet, cette seconde naissance dans le face-à-face, c'est, nous prévient Levinas la découverte de l'état de guerre dans lequel nous nous trouvons en permanence. Giraudoux l'avait noté de son humour tranchant : « la paix, c'est l'intervalle entre deux guerres ». Avec le face-à-face commence la lutte, visage contre visage. Si Levinas voit dans le visage la matérialisation du commandement « Tu ne tueras pas », il sait aussi que chaque fois que j'ignore le visage, je m'ouvre la possibilité de tuer l'autre, sinon de façon vitale (comme dans le génocide ou le crime individuel) du moins en le néantisant, en le faisant disparaître du champ de ma vision.

Si le face-à-face est l'emblème de toute lutte, il est aussi celui de toute reconnaissance d'une altérité : au terme de l'indécision du combat, de la confusion qu'il entraîne, vainqueurs et vaincus acquerront une identité, heureuse ou malheureuse, mais qui est bien le fruit de cette rencontre. Dans le combat de Jacob, celui-ci attend de savoir contre qui il a lutté toute la nuit. « Quel est ton nom ? » C'est qu'en effet, le face-à-face ne peut prendre sens que dans l'hospitalité du langage. Lorsqu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, les lutteurs épuisés se retrouvent côte à côte et se parlent enfin.

Chez Jean-Louis Chrétien, il y a une première arche, avant celle de Noé, qui assure, dans l'hospitalité de la parole, une forme de salut (au double sens du mot) primordial dans l'être. Lorsque Dieu conduit les animaux devant Adam pour que celui-ci donne à chacun un nom, il veut s'assurer que cet homme est bien fait à son image et qu'il a comme lui la capacité d'être le verbe qui crée toute chose. D'une certaine façon, il fait de l'homme un co-créateur en l'associant dès l'origine à son œuvre. Comme si cet Adam était la figure prochaine du fils incarné et qu'il allait poursuivre ce que le Verbe a commencé aux premiers instants de l'univers.

L'homme apparaît bien comme celui pour qui toute chose a un nom et, par le langage, advient à l'être. Peut-être est-ce là, dans le langage que se trouve la véritable origine du monde, son commencement, qui selon le mot de Platon cité par Hannah Arendt, « tant qu'il séjourne parmi les hommes sauve toute chose ». La parole – le langage au risque de son énonciation, de sa force jaculatoire - apparaît bien comme ce qui donne forme au tohu-bohu primordial. Dans le langage l'être a trouvé asile, comme le Verbe dans la crèche de Noël. Avec le langage, l'homme se saisit du monde, et peut, à côté de l'autre qui fait face à ce même monde, vérifier ce qui est l'en-commun.

Corps à corps, face-à-face et côte à côte sont bien les trois moments où se joue la rencontre et où se constitue l'autre émergeant sans cesse de la confusion et de la guerre.